|

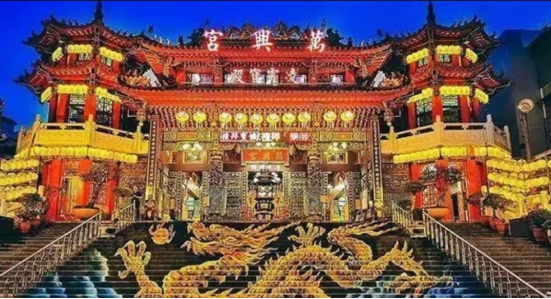

中国评论网台湾省采编中心北京(记者:黄冰佳)报道 传统文化就是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化,是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。敬鬼神,重伦理,其实传统文化就融合在日常生活里。在台湾,宫庙是中华传统民俗最显著的载体,宫庙文化深深嵌入台湾民间社会。台湾宫庙文化实现了社会教化与心灵慰籍等功能,同时传承保护一些重要的非物质文化遗产,也增进了海峡两岸的文化沟通与认同。 虽然台湾宫庙所奉的神明是“全民”的,但宫庙的兴建、修葺与管理则是由当地老百姓承担。其原因是:一方面,老百姓期望神灵庇佑,祈祷社会安定、祛病消灾、五谷丰登、平安和睦;另一方面,老百姓期盼以共同信仰为凝聚力,促使同族、同籍、同行等通过宫庙的社会教化,规范民众的道德伦理与行为规范,教导人人向善、团结奉献、爱乡卫国。  如台湾宜兰县修建的碧霞宫,就是基于弘扬岳飞“精忠报国”的精神,从而抵御倭寇的侵犯达到“还我河山”的宗旨而修建的。1907年,《建庙启文》明确记载:“乃祈奉精忠武穆岳夫子堂庙一所,宣讲武穆忠孝节义,警顽立廉。使四方之士于诗词文章之外,得知浩然正气介乎于忠孝节义之上,国家兴亡系乎于士绅庶民之间。今虽桑梓沉沦,四方皆敌,然亡秦必楚。当今皇上圣明,待勤王一举,必可还我河山,投怀上国矣!”今碧霞宫又建“武穆文史馆”,其宣教功能更加完善。  自古以来,人们在与自然和社会的争斗中,常常显现出与自身的“命运”斗争。由于人们的生活水准、文化水平、价值理念、道德伦理,以及生活方式与生活环境的差异,对待生活的态度也千差万别。 在纷繁复杂的社会中,人们不论生活节奏快慢、生活质量高低,也不论人际关系、人生道路是否和谐顺畅,都有诸多不顺的时候。在遇到难以用科学解答的痛苦和困疾时,人们往往会去宫庙祭祀神明,以超自然的方式向冥冥之中的神明诉说,从而慰籍自身的心灵。这不是“宿命论”与“天命观”,而是一种心理上的自我调整和人生价值的自我和谐。可见,台湾宫庙文化实现了台湾民众心灵寄托的抚籍功能。 台湾宫庙文化保护和传承了闽南和客家语言文化。宫庙文化完全是区域性的、民族的,其使用的语言带有浓重的地方色彩。台湾带有民俗性的宫庙文化活动与神明的草根性一样,在活动过程中所使用的语言完全是草根性的闽南话(河洛话)或客家话。因此,台湾宫庙文化对闽南话和客家话无疑具有明显的保护作用。通过台湾宫庙文化活动,特别是尊奉神明时的一些娱乐、祭拜形式、艺术装饰等,诸如布袋戏和歌仔戏等也因此传承下来。  因为无论是神明,还是宫庙历史溯源,甚至宫庙文化的每一个角落和每一个祭拜环节,乃至宫庙经营者的宣传内容,都离不开中华文化和中国历史。总之,台湾宫庙文化已经扎根在台湾民众心中,并影响着台湾民众的生活与工作。即便是蔡英文当局主张“去中国化”的“绿营”政治人物,为了“拉票”,也祭拜孔子,或给妈祖、保生大帝等“中国神”敬香。由此可见台湾宫庙文化对社会影响的深刻程度。 (责任编辑:佚名) |

高层论坛 | 省部长论坛 | 理论探索 | 强国论坛 | 党政建设 | 政策研究 | 军事纵横 | 区域发展 | 风云人物 | 时事观察 | 小康中国 | 海峡两岸 | 艺术纵横 | 文明时代 | 本站专访 | 房地产风云 | 外商投资 | 企业风云 | 城市评论 | 新闻评论 | 经济评论 | 时政论坛 | 国际论坛 | 民生论坛 | 深度看点 | 财经论坛 | 教育留学 | 传统文化 | 科技探索 | 母婴保健 | 市县巡礼 | 时尚购物 | 评论电视 | 评论电台 | 民风民俗 | 国学儒风 | 妇女儿童 | 糖酒文化 | 航空航天 | 中评音乐 | IT数码 | 美食频道 | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 河北 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 黑龙江 | 湖南 | 安徽 | 山东 | 新疆 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 湖北 | 广西 | 甘肃 | 山西省 | 内蒙 | 吉林 | 福建 | 贵州 | 广东 | 青海 | 西藏 | 四川 | 宁夏 | 海南 | 台湾 | 香港 | 澳门 | 陕西 | 亚太聚焦 | 非洲频道 | 欧洲频道 | 区块链 | 两会频道 | 澳洲频道 | 国际经济 | 美洲频道 | 财富领袖 | 新硬件时代 | 物联网 | 一带一路 | 粤港澳大湾区 | 雄安新区 | 人工智能 | 民政工会 | 运动竞技 | 晚霞溢彩 | 人社保障 | 科技工业 | 建设兵团 | 投资发展 | 脱贫攻坚 | 产业联盟 | 网络金融 | 智慧城市 | 实业发展 | 科技创新 | 国际交流 | 会议专题 | 特色小镇 | 互联网+ |

宫庙文化在台湾的社会影响

时间:2023-09-26 18:00来源:中国评论网 作者:记者:黄冰佳 点击:

次

传统文化就是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化,是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。敬鬼神,重伦理,其实传统文化就融合在日常生活里。

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

- 精彩文章

-

- 洪秀柱接受专访:民进党会害台湾走绝境,

外媒昨天在脸书公布国民党前主席洪秀柱接受专访的影片。当外媒主持人询问为何蔡英文在...

- 宫庙文化在台湾的社会影响

传统文化就是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化,是民族历史上各种...

- 钓鱼岛海域现固定浮标,日本抗议也没用!

中方公布的标准地图,地图上的“九段线”反映了中国对南海大部分海域的主权要求。这些...

- 洪秀柱:促进两岸交流是两岸最有良知的人

洪秀柱说。“尽管目前台湾有些人不承认‘九二共识’,认为这个说法过时了、不存在...

- 洪秀柱感谢杭州市民“家的主场”

亚运会开幕式你看了吗?精彩纷呈,而最近洪秀柱所发表的演讲再一次引发热议,台下的观...

- 希望台湾了解大陆!中华民族欢迎你们回家。

第19届杭州亚运会将在9月23日开幕。亚运会的脚步声越来越近,杭州的亚运氛围越来越浓...

- 洪秀柱接受专访:民进党会害台湾走绝境,

- 中央文献网

- 中央编制办

- 国务院台办

- 中央统战部

- 中国长安网

- 中共中央党校

- 毛主席纪念堂

- 邓小平纪念馆

- 中国台湾网

- 中央档案馆

- 中央综治委

- 中国全国人大

- 中国全国政协

- 最高人民法院

- 全国最高检

- 解放日报网

- 中国外交部

- 中国国防部

- 中共青年团

- 国家发改委

- 中国教育部

- 中国科技部

- 中国工信部

- 中国国家民委

- 中国公安部

- 中国监察部

- 中国民政部

- 中国司法部

- 中国社保部

- 自然资源部

- 生态环境部

- 国家住建部

- 中国交通部

- 中国铁道部

- 中国水利部

- 农业农村部

- 中国商务部

- 文化和旅游部

- 卫生健康委

- 国家司法部

- 国务院新闻办

- 乡村振兴局

- 国务院国资委

- 国家防腐局

- 中国人民网

- 中国新华网

- 中国经济网

- 中国政府网

- 中国网网站

- 中国光明网

- 中国日报网

- 美国美联社

- 俄通社塔斯社

- 中国新闻网

- 中央联络部

- 旗 帜 网

- 中纪委监察部

- 京东商城网

评论网版权所有 ,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2008-2011 by www.chinareview.com.cn all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备110108401150号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号-2

Copyright © 2008-2011 by www.chinareview.com.cn all rights reserved.

浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

京公网安备110108401150号 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 编号:京ICP备17062725号-2